Plancher bois

Plancher bois

Plancher bois : Les règles à connaître

Mis à jour le 3 avr. 2025 à 17:32:35Comment réaliser un plancher bois ? Découvrez les règles à respecter pour la création d'un plancher bois.

Le principe des planchers bois

Les planchers sont des ouvrages horizontaux, plans et continus, porteurs ou non porteurs. On les distingue des parquets qui peuvent être des ouvrages porteurs ou non porteurs, mais qui remplissent un rôle décoratif. On parle bien ici d’un système constructif à part entière, sur le plan horizontal, qui permet d’assurer plusieurs fonctions complémentaires (structure, support de revêtement, atténuation acoustique, etc.).

On distingue trois types de plancher :

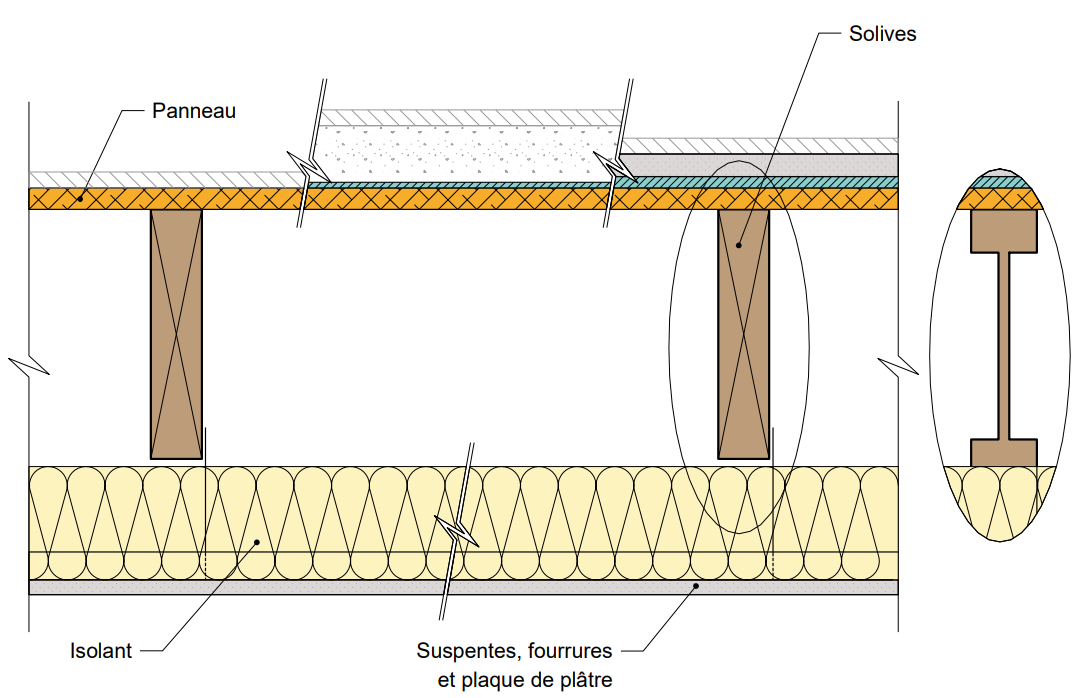

- Le plancher sur solivage non apparent : ce plancher repose sur des éléments en bois massif ou non, mais est recouvert par un faux plafond, qui laisse sa composition structurelle invisible. Cette configuration s’avère particulièrement pratique pour le passage de gaines (eau, électricité, etc.), et le renfort d’isolation ;

- Le plancher sur solivage apparent : on laisse ici la partie inférieure des solives, visible en sous-face, pour un rendu esthétique apprécié. Cela donne un complexe léger et économique, avec toutefois une précaution à avoir sur l’acoustique : on préconisera ainsi la pose d’un parquet flottant, pour atténuer les bruits d’impact ;

- Le plancher mixte bois-béton : en couplant ces deux matériaux, on bénéficie des intérêts de chacun. Le béton viendra renforcer le confort acoustique, là où le bois apportera un atout environnemental et de légèreté. L’épaisseur du complexe sera aussi réduite, tout en éliminant plus facilement les ponts thermiques.

Les planchers bois sont généralement composés :

- d’éléments porteurs établis parallèlement : solives, bastaings, madriers, poutre en i, etc. ;

- d’une plateforme composée par exemple de panneaux à base de bois (dalle agglomérée, dalle OSB, contreplaqué), ou d’un plancher en lames de bois massif posées directement sur les solives ou encore sur des lambourdes intermédiaires.

Plancher intermédiaire avec solivage bois (© Catalogue Bois Construction)

Au regard d’autres matériaux, ces principes induisent une légèreté structurelle, une grande rapidité de mise en œuvre, tout en garantissant des conditions de travail optimales et un environnement propre (par exemple, absence de poussières fines liées au ciment ou de coulures de laitance).

Quelles questions avant d’entreprendre la réalisation d’un plancher ?

Il est important de déterminer l’ensemble des sollicitations du plancher et les charges qu’il devra supporter. Ces précisions permettent de définir l’entraxe des solives et/ou lambourdes et de vérifier s’il sera nécessaire ou non de prévoir des cours d’entretoises supplémentaires entre solives selon le type et le format du plancher envisagé (lames, panneaux, etc.).

Il est également utile de s’interroger sur les performances d’isolation thermique et acoustique souhaitées. La hauteur des solives et leurs liaisons avec les murs peuvent être déterminantes. Il en est de même au regard de l’emplacement éventuel d’un escalier et de sa trémie.

En neuf

On peut distinguer deux types de plancher bois : le plancher bas en rez-de-chaussée de l’habitation (dalle bois) et les planchers d’étage, intermédiaires, qui ne répondent pas aux mêmes sollicitations et ne sont pas assujettis aux mêmes règles de mise en œuvre.

Le plancher bas d’une construction neuve peut reposer sur des plots ou des murets en béton ou bien encore sur un vide sanitaire. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à poser l’élément porteur le plus bas à au moins 30 cm du sol. De même, il faut vérifier que ce vide sanitaire soit débarrassé de toute matière organique et que les orifices de ventilation, judicieusement répartis et débouchant sur l’extérieur, soient de dimensions suffisantes pour en garantir la parfaite aération. Cela évitera les risques liés à l’humidité. Le revêtement (ex. : carrelage) jouera le rôle d’étanchéité du plancher, tandis qu’un isolant en sous-couche assurera la protection thermique.

Lorsque le plancher bois repose sur une dalle en béton, il faudra toujours veiller à ce que le bois soit protégé du risque d’humidification, en installant une barrière d’étanchéité entre les deux éléments, qui viendra bloquer les remontées capillaires venant du sol.

Les planchers d’étage, quant à eux, sont par nature à l’abri de l’humidité. Les bois devront avoir une durabilité correspondant à la classe d’emploi 2. Il faudra faire en sorte que les canalisations d’eau ou d’électricité qui traversent des planchers restent accessibles pour être facilement replacées ou réparées le cas échéant.

En rénovation

Dans ce cas, il faut évaluer la capacité du plancher existant à supporter les charges prévues. De ce diagnostic dépendra le choix de conserver les éléments en place, de les renforcer ou de les remplacer.

Dans une maison ancienne, un tel plancher reposera sur des solives. Il est possible de rénover l’ouvrage, en appliquant l’une des deux techniques suivantes :

- le scellement dans les murs : sur des murs de pierre existants, il convient de pratiquer des cavités renforcées par scellement au mortier et par une arase cimentée. C’est là que la poutre principale prendra place. Les solives seront également montées de cette façon ;

- la pose d’une muralière : sur un vieux mur, une muralière pourra reposer sur des corbeaux métalliques profondément scellés pour plus de sécurité. Cette pièce pourra alors servir de support aux poutres et aux solives, ou bien accueillir elle-même des étriers métalliques qui supporteront les solives.

L’usage d’un plancher mixte bois-béton est aussi possible, pour permettre notamment de :

- conserver la structure bois apparente en sous-face de plancher ;

- renforcer les planchers et le solivage en place ;

- cacher les gaines et la tuyauterie dans la dalle ;

- poser un carrelage dans les pièces d’eau.

Les règles fondamentales

Qu’il s’agisse de réglementation ou de mise en œuvre, la pose d’un plancher obéit à des règles. C’est notamment le DTU 51.3 « Planchers en bois ou en panneau à base de bois » qui s’applique, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation, quel que soit le type d’ouvrage où les planchers sont intégrés.

Toutefois, chaque type de matériau possède en complément des règles spécifiques…

Plancher en panneaux dérivés du bois

La norme européenne harmonisée

Pour construire un plancher, les panneaux utilisés doivent répondre aux caractéristiques de performance exigées pour les panneaux à base de bois destinés à la construction tels que définis dans la norme européenne harmonisée NF EN 13986+A1, datée de mai 2015. Ces panneaux doivent avoir une attestation de conformité, selon la directive communautaire sur les produits de la construction (DPC n°89-106), matérialisée par le marquage CE.

Pour une utilisation en plancher, les panneaux concernés sont :

- les contreplaqués ;

- les panneaux de particules (dalle agglomérée) ;

- les OSB (panneaux à copeaux orientés).

Les lames à parquet conformes aux normes NF EN 13 629 et NF EN 13 990 peuvent également être utilisées.

Enfin, la norme NF EN 14 342 définit à son tour des méthodes d’essais adaptées pour caractériser des planchers et parquets en bois pour un usage intérieur en construction.

Exécution des travaux

Le bâtiment doit être clos et couvert.

Les éléments doivent être posés à un taux d’humidité adapté et suffisamment bas, le bois sec évitant par la suite les risques de détérioration. Ainsi, l’humidité des panneaux de plancher doit être maintenue entre 10 et 12 % ; celle des éléments du solivage doit être inférieure à 20 %.

Il convient de prévoir un bâchage ou toute autre protection adéquate du plancher, si les conditions climatiques l’exigent.

Une offre variée d’éléments de structure

Poutres et solives en bois massif

Les poutres et solives en bois massif représentent une solution performante et économique. Les sections courantes, issues de sciages bruts de bois résineux à 20 % d’hygrométrie, présentent des largeurs de 50, 63, 75 et 100 mm et des hauteurs de 150, 175, 200 et 225 mm. Elles permettent de reprendre des charges importantes qui varient selon les portées. On peut se procurer des abaques ou des réglettes de prédimensionnement qui sont très simples de manipulation. On atteint les limites de ce type de poutre par l’absence sur le marché d’une disponibilité de grande longueur et de sections plus importantes.

Poutres en bois massifs reconstitués

Ces poutres sont fabriquées à partir de 2 à 5 lames, dont l’épaisseur est comprise entre 45 et 80 mm, ou de 2 à 3 lames pour des lames d’épaisseurs inférieures ou égales à 45 mm.

Poutres en bois lamellé-collé

Elles sont obtenues par l’aboutage et le collage de lamelles de bois de 33 à 45 mm d’épaisseur dont le fil est généralement parallèle.

Poutres composites à membrures en bois ou matériaux dérivés

Poutres dont la section est composée de 2 membrures en bois ou en matériaux dérivés (lamellé-collé, contrecollé, lamibois, etc.) et d’une âme en bois ou panneaux dérivés du bois, ou encore en métal. La liaison de l’âme avec les membrures est assurée, soit par des assembleurs mécaniques, soit par collage.

Elles doivent posséder un avis technique et font l’objet d’une certification du FCBA (CTB-Pi).

Pose des panneaux — généralités

- La longueur des dalles de plancher doit être perpendiculaire aux supports afin d’assurer une répartition optimale des charges ;

- Elles sont posées à joints décalés d’une rangée à l’autre (pose dite « à taille de pierre ») ;

- En périphérie, les rives non assemblées des panneaux doivent reposer sur un cours de lambourde, entre les solives aux extrémités de travées ;

- Les panneaux doivent reposer sur au moins trois appuis ; en extrémité de travée, il est admis que la pose s’effectue sur deux appuis ;

- Les panneaux à bords droits, c’est-à-dire sans rainure et languette, doivent être supportés sur leurs quatre côtés.

Pour tenir compte des variations dimensionnelles des panneaux dues à l’humidité, il convient de prévoir des jeux permettant aux panneaux de s’allonger.

- Panneaux à bords droits : jeu de 1,5 mm/m en périphérie de chaque panneau ;

- Dalles usinées rainure-languette : jeu de 10 mm reporté en périphérie de la surface.

Fixations

Les panneaux peuvent être fixés par pointes torsadées ou crantées, par agrafes ou par vis.

Dans le cas de fixation par pointes, le clouage doit être renforcé par des vis aux quatre angles et à mi-longueur du panneau.

Les pointes doivent présenter une longueur de trois fois l’épaisseur du panneau à fixer avec un minimum de 50 mm ; les vis de deux fois l’épaisseur avec un minimum de 40 mm ; les agrafes ont un diamètre de fil de 0,9 mm minimum et une longueur de 63 mm au moins.

Il est interdit de fixer des panneaux d’épaisseur supérieure à 25 mm avec des agrafes.

Dispositions particulières

Lorsque le plancher joue un rôle de contreventement, comme dans la construction à ossature bois, il convient de choisir les panneaux admis pour cette fonction. Lors de la mise en œuvre, collez les assemblages de manière à obtenir un platelage homogène afin que les efforts horizontaux soient transmis correctement à la structure verticale. Attention : il est toutefois interdit de poser un carrelage directement sur un plancher en panneaux dérivés du bois, pour des raisons de sécurité. Il faut en effet désolidariser le carrelage de son support, avec une natte en polyéthylène, par exemple.

Plancher en lames de bois massif

Les dispositions générales pour l’exécution des travaux, l’ambiance d’utilisation ou le comportement hygroscopique des panneaux en dérivés de bois s’appliquent aux lames de bois massif.

Ces lames peuvent être utilisées, sous réserve de respecter les exigences de contreventement, pour assurer la stabilité et la sécurité de la structure.

Dispositions particulières aux lames à plancher

L’épaisseur des lames à plancher est déterminée par l’entraxe des solives ou lambourdes et des charges à prendre en compte.

Elles doivent reposer au minimum sur trois appuis et être posées bord à bord, à joints décalés et de telle sorte que leur longueur soit perpendiculaire aux supports.

Les charges

La détermination des charges et leur calcul permettent d’envisager l’utilisation future d’un plancher en toute sécurité.

Les différents types de charges

- Les charges d’exploitation liées à l’utilisation proprement dite du plancher : 20 % correspondent au mobilier et sont donc permanentes ; la circulation des personnes représentant 80 % de charges temporaires ;

- Les charges additionnelles recouvrent les charges permanentes de structure ou de revêtement ;

- Les charges concentrées représentent une charge exceptionnelle sur une petite surface (pied de piano, aquarium, etc.) ;

- Les charges roulantes sont des charges concentrées en mouvement. Elles imposent une étude spécifique du plancher.

Calcul des charges

La structure d’un plancher a des répercussions sur la dalle de plancher elle-même, mais aussi sur les lambourdes, les solives et les poutres porteuses.

L’entraxe de pose des solives ou lambourdes est déterminé par les charges qu’elles doivent supporter. La première solive ou lambourde est placée le long d’un mur, à 2 ou 3 centimètres de celui-ci. L’axe de la seconde prend place à la distance d’un entraxe de pose plus 10 à 15 mm (représentant le jeu qui est laissé entre les panneaux et le mur). Les solives ou lambourdes suivantes respectent l’entraxe déterminé, de telle sorte que les rives des dalles de plancher reposent sur l’axe de leurs supports.

Pour supporter des charges importantes ou roulantes, il convient de réaliser le plancher en mettant en œuvre deux couches de panneaux superposés.

Les panneaux seront posés dans le même sens, perpendiculairement aux supports, avec un décalage d’un demi-panneau latéralement et d’un entraxe de solives dans la longueur.

Les rives des deux couches de panneaux doivent correspondre et être fixées ensemble sur un même support.

L’acoustique

Pour assurer un confort acoustique, et isoler particulièrement des bruits d’impact (qui se propagent par vibrations), un des principes de base est appelé « masse-ressort-masse ».

En associant des matériaux constituant une double paroi, et en laissant un vide entre elles, on vient piéger la propagation des sons, pour une efficacité réelle.

En complément, de nombreux travaux de la filière, notamment menés par le CODIFAB, ont abouti à des guides techniques qui proposent des solutions concrètes.

On peut ainsi citer les études suivantes :

- Programme Acoubois (2015) ;

- Problématique des basses fréquences — planchers bois solivé (2021) ;

- Comportement vibratoire et acoustique de planchers bois (2018).

La dalle de plancher

La dalle de plancher supporte les charges d’exploitation permanentes et temporaires, ainsi que les revêtements de sol.

Les valeurs de charges d’exploitation courantes à prendre en compte sont :

- Logements, y compris les combles aménageables = 150 kg/m² ;

- Escaliers, halls d’entrée, greniers et bureaux = 250 kg/m² ;

- Balcons = 350 kg/m².

Vous souhaitez en savoir plus sur le calcul de charges ? Des abaques de solivage sont là pour vous aiguiller.

Les lambourdes

Les lambourdes soutiennent la dalle de plancher ainsi que les charges supportées par celle-ci, le cas échéant, les cloisons et les divers éléments d’isolation.

Les solives

Les solives supportent les lambourdes ainsi que les charges reposant sur celles-ci, le cas échéant, les éléments constituant le plafond et l’isolation. La pose des solives constitue une étape importante dans la construction du plancher.

Les poutres porteuses

Les poutres porteuses portent l’ensemble de la structure ci-dessus.

Les charges totales au mètre linéaire d’une poutre sont le produit des charges au m² (permanentes et temporaires) et de l’entraxe des poutres.

Les entretoises

Ces éléments sont rajoutés, entre les solives et les lambourdes, aux endroits où le plancher bois doit supporter une cloison.

Le bois s’avère donc être un matériau tout aussi adapté en complexe horizontal qu’en structure verticale. Grâce à une maîtrise des techniques et à la variété des configurations possibles, ce plancher va remplir l’ensemble des fonctions attendues (structure, thermique, acoustique, etc.), tant en neuf qu’en rénovation, pour contribuer aux performances d’un bâtiment.

partager

sur Facebook sur LinkedIn sur Pinterest par mail sur Twitter