Nos sources d'information

Retrouvez ci-dessous toutes les sources d’information sur lesquelles s’appuie notre campagne "Nos forêts envoient du bois".

Sommaire

- Pourquoi la forêt et le bois contribuent à la décarbonation ?

- En quoi le bois est-il un matériau renouvelable ?

- Qu’est ce que la gestion durable des forêts ?

- Que font les sylviculteurs et gestionnaires forestiers ?

- En quoi la forêt abrite une faune et flore riches ?

- En quoi l’usage du bois est-il plus responsable ?

Pourquoi la forêt et le bois contribuent à la décarbonation ?

La France s’est fixée l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

La forêt et le bois sont des éléments clés dans cette stratégie du fait de leur capacité à stocker du carbone et

à éviter, grâce à l’emploi du bois, des émissions de carbone fossile.

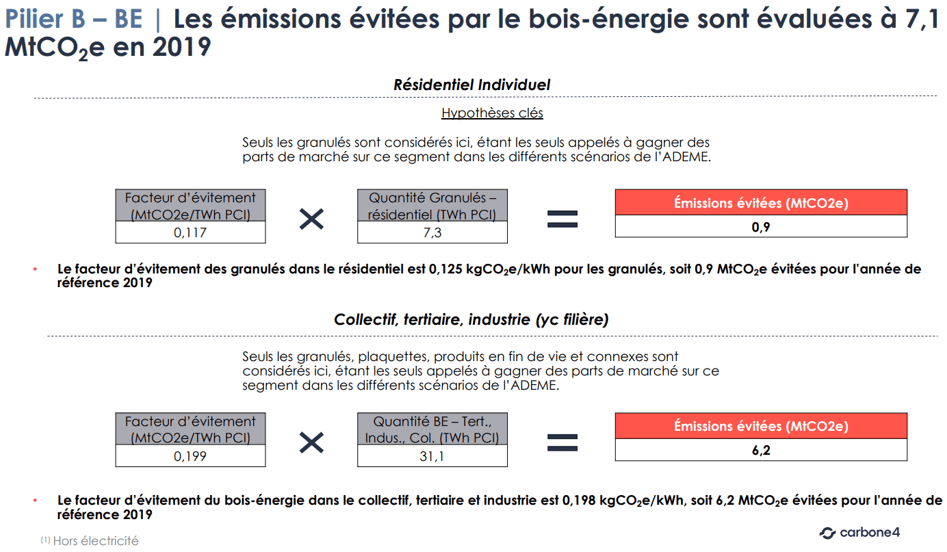

Avec plus de 17,5 millions d’hectares, la forêt française agit comme une vaste pompe à carbone. Le CO₂ capté par les arbres est stocké non seulement dans l’arbre, ses feuilles, ses racines, mais aussi, durablement, dans le bois récolté.

Ce stockage se poursuit tout au long de la vie des produits en bois : construire en bois, se meubler, rénover, s’équiper, c’est donc agir pour le climat et la décarbonation de notre société.

Utiliser le bois, c’est prolonger les effets positifs de la forêt. En tant que matériau biosourcé, renouvelable et recyclable, il se positionne comme une alternative vertueuse à des matériaux ayant une empreinte carbone plus importante. Son usage permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux secteurs : la construction, l’aménagement, l’énergie, l’emballage…

Pour en savoir plus :

- Etude réalisée par le cabinet Carbone 4

- Tribune parue dans Le Monde en janvier 2024 : Un collectif de cinq chercheurs spécialistes de la forêt explique, dans une tribune au « Monde », les liens entre CO₂ et forêts, et analyse la place objective que peuvent occuper nos écosystèmes forestiers dans l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.

L’usage du bois permet un avenir sobre en usage du carbone car il représente :

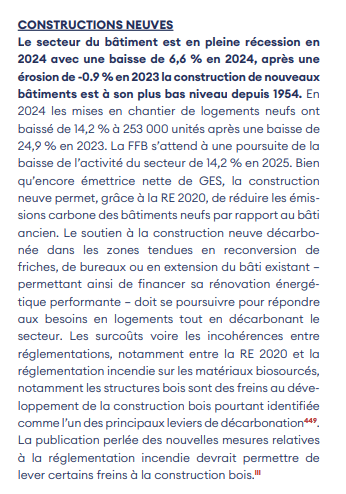

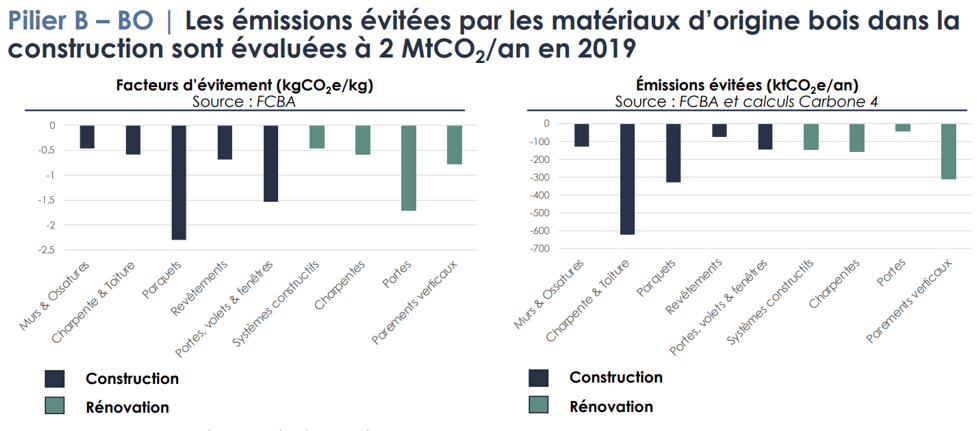

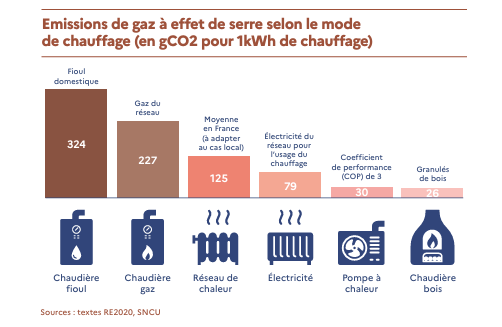

- Des émissions évitées liées à l’utilisation du bois comme source d’énergie dans certains contextes : granulés pour le chauffage des ménages, et bois déchiqueté pour usage collectif ou industriel,

- Des émissions évitées dans la construction et rénovation liées aux matériaux de la filière bois, par rapport aux modes constructifs classiques basées sur l’acier, le ciment, la pierre et d’autres matériaux de synthèse

Par ailleurs, consommer du bois français évite les émissions liées à l’importation (et le transport que cela implique) de tout type de matériau.

Outre ses capacités de stockage de CO2, utiliser du bois (36,7 kgCO2e/tonne) émet également beaucoup moins de CO2 qu’utiliser du béton (88 kgCO2e/tonne), de l’aluminium (7803 kgCO2e/tonne) ou de l’acier (1800 kgCO2e/tonne) dans la construction, par exemple. (Source Ademe/MTE) (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

Accompagnée par le cabinet Carbone 4, cofondé par Jean-Marc Jancovici, la filière forêt-bois a réalisé en 2023-2024 une modélisation de l’ensemble de ses flux physiques de matière (intégrant les imports et exports ainsi que le recyclage et le réemploi) à partir de laquelle elle a construit un scénario commun pour le futur. Cette étude, intitulée « 2030 – 2050 : quel scénario pour la filière forêt-bois française ? » et ayant associé l’ensemble des maillons de la filière, est la première d’une telle ampleur. Elle met en évidence le rôle central de la filière forêt-bois face au changement climatique, à la fois en termes d’adaptation et d’atténuation.

Source : « 2030 – 2050 : quel scénario pour la filière forêt-bois française ? », Carbone 4

En quoi le bois est-il un matériau renouvelable ?

Le bois provient des arbres, organismes vivants capables de se renouveler naturellement et dont la croissance est assurée par le mécanisme de la photosynthèse, en absorbant le dioxyde de carbone, l’eau et la lumière du soleil pour produire de l’oxygène et du glucose. Le bois est donc bien un matériau renouvelable.

A noter : en France, le Code forestier impose une gestion durable des forêts : on ne prélève pas plus de bois que la forêt n’en fournit. Cela, conjugué à la déprise agricole, a permis à la forêt française de doubler en 200 ans. Sa surface poursuit sa progression et le stock de bois augmente également : ceci justifie l’aspect renouvelable du bois.

Qu’est ce que la gestion durable des forêts ?

La gestion durable des forêts est une obligation légale, inscrite à la loi française par le Code forestier. Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.

Les forestiers français agissent au quotidien en mettant en pratique les principes d’une gestion durable de la forêt. Ce concept qui a toujours guidé leurs actions, a été clairement établi lors des Accords de Rio en 1992 et inscrit dans la loi française (Article 121-1 du code forestier). Il définit des modes d’intervention permettant à la forêt de rendre de nombreux services à nos sociétés contemporaines sans mettre en péril la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins (principe de durabilité). C’est cette vision qui, chaque jour, anime les forestiers. Ils contribuent ainsi à préserver l’ensemble des fonctions de la forêt : stockage du carbone, habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales, maintien de la qualité de l’eau et des sols, loisirs, diversification du paysage, création d’emplois et de valeur et production de bois pour notre société et notre économie.

Si le Code forestier protège l’ensemble des forêts françaises, la gestion forestière fait également l’objet de différents dispositifs et outils permettant son encadrement sur le long terme : le Régime Forestier pour les forêts publiques, les différents documents de gestion durable pour les forêts privées ou encore les labels PEFC et FSC qui certifient le bois issu de forêts gérées durablement.

Cet encadrement de l’intervention humaine en forêt, construit progressivement au fil de l’Histoire, a permis de doubler la surface de la forêt française depuis 1827.

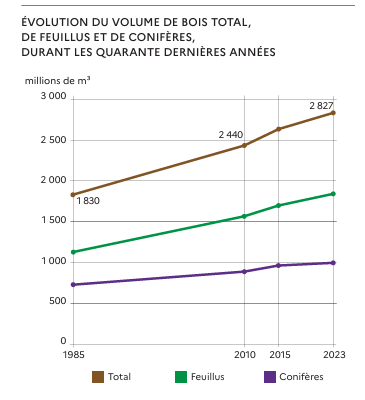

Et en seulement 30 ans, le stock de bois vivant est passé de 1,8 milliards de mètres cubes à 2,8 milliards de mètres cubes. Cette progression sans précédent est plus forte chez les feuillus que chez les résineux et est continue dans le temps.

Pour satisfaire les besoins de la société, 51 millions de m3 de bois sont prélevés chaque année soit moins de 2 % du stock en forêt ou encore 59 % de l’accroissement biologique annuel (augmentation de matière bois produite par la croissance des arbres pendant une année). Autrement dit, la forêt française continue de croître chaque année. Toutes ces informations proviennent du

dernier inventaire forestier national produit par l’IGN.

En savoir plus sur les articles du Code forestier.

Article L112-1 : Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d'intérêt général :

- La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ;

- La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

- La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ;

- La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ;

- Le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Article L112-2 : Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une gestion durable et multifonctionnelle.

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 50

Un défrichement est l’abandon de la « destination forestière » de la parcelle (Art . L341-1 du code forestier). Or, sauf exception, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation » (Art . L341-3 du code forestier), délivrée par le Préfet de département qui peut rendre obligatoires des travaux de boisement ou reboisement compensatoires ou un versement sur un fond national de compensation.

Article L341-3 : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

- À la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

- À l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;

- À la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

- À la défense nationale ;

- À la salubrité publique ;

- À la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;

- À l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;

- À la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Concrètement, en France, les seuls défrichements existants concernent des projets jugés d’intérêt général supérieur par les pouvoirs publics : autoroutes, chemins de fer… Contrairement à d’autres pays ne pratiquant pas la gestion durable, en France, les forêts ne disparaissent pas au profit d’activité d’élevage, de construction de centres commerciaux… Au contraire, la forêt continue de croître années après années .

Par ailleurs, si on parle de coupe (qui ne change donc pas la destination de la forêt), « le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. » (Article L124-6)

Que font les sylviculteurs et gestionnaires forestiers ?

Ils ont pour but de produire et récolter du bois tout en assurant la continuité de la forêt pour les générations futures, comme la loi le dispose.

Pour cela, ils mettent en œuvre de nombreux actes de gestion (liste non-exhaustive) :

- Entretien des sols (par exemple en laissant du bois mort au sol pour favoriser la biodiversité, ou en remettant les sols en état après une récolte de bois)

- Plantation des arbres

- Assistance à la régénération naturelle des arbres et entretien des forêts (par exemple en procédant à de l’élagage pour que les arbres puissent accéder à de la lumière en quantité suffisante, déplacement d’essences dans des régions au climat plus propice à leur épanouissement, en raison du changement climatique…)

- Sélection des arbres à récolter

- Conseil et assistance aux propriétaires forestiers, notamment dans le cadre des Plans Simples de Gestion

En quoi la forêt abrite une faune et flore riches ?

Au niveau mondial, la forêt abrite 80% de la biodiversité terrestre.

En France, selon l’Office Français pour la Biodiversité, la forêt abrite 190 espèces d’arbres, 73 espèces de mammifères et 120 espèces d’oiseaux ; 72% de la flore métropolitaine.

Voir :

Les écosystèmes forestiers sont parmi les plus riches au monde. On dénombre plusieurs milliers d’espèces végétales, animales et de champignons à l’échelle d’un seul massif.

Un certain nombre d’entre elles se retrouvent uniquement ou préférentiellement dans les milieux forestiers. C’est pourquoi les forêts constituent une part importante des territoires inclus dans les zonages réglementaires de protection ou d’intérêt écologique et patrimonial.

Le Code forestier, avec la gestion durable des forêts (Article L112-1 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 50) prend en considération la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières.

En quoi l’usage du bois est-il plus responsable ?

Utiliser du bois en substitution à d’autres matériaux dont l’empreinte carbone est plus importante, c’est contribuer à atténuer son empreinte carbone.

En cela, l’usage du bois est plus responsable.

-

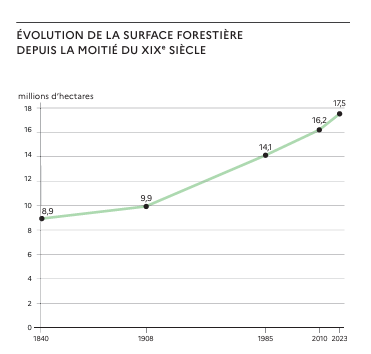

En utilisant les granulés de bois pour se chauffer

-

En développant l’usage du bois dans la construction, notamment inscrit dans le cadre de la réglementation énergétique et environnementale dans la construction neuve. La construction bois est identifiée comme l’un des principaux leviers de décarbonation.