Ossature bois

Ossature bois

L’ossature bois vous dévoile ses secrets

Mis à jour le 21 nov. 2025La technique de l'ossature bois est utilisée dans près de 80 % des constructions utilisant ce matériau. Explications, avantages et précisions sur ce principe de construction bois.

Technique majoritaire de la construction bois, l’ossature bois évolue et se développe pleinement depuis le début du xxie siècle, pour répondre aux enjeux de performance grandissants. Elle représente à ce jour près de 80 % des chantiers utilisant ce matériau. Toutefois, il reste nécessaire de s’appuyer sur le savoir-faire de professionnels formés et compétents, pour que le bâtiment livré apporte une satisfaction entière et durable.

Le mur ossature bois : de quoi s’agit-il ?

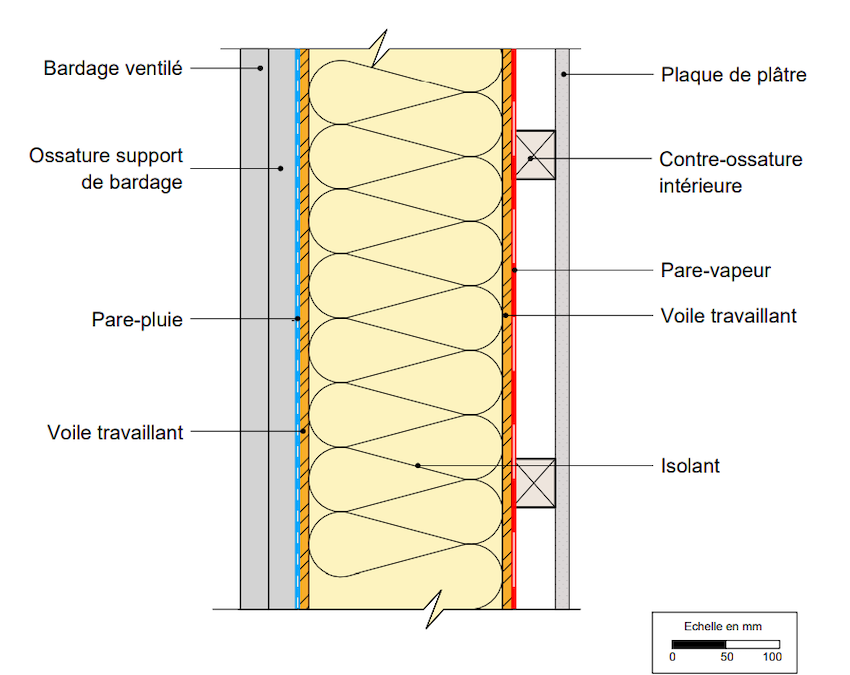

L’ossature bois est une structure composée d’éléments verticaux en bois, appelés montants, disposés à intervalles réguliers, entre 40 et 60 cm. Des pièces horizontales (traverses, entretoises et lisses) viennent compléter la structure en parties haute, moyenne et basse, pour y fixer un voile travaillant rigide. Ce voile, qui assure notamment le contreventement, est un panneau dérivé du bois. Si on trouve généralement un panneau OSB à cet endroit, il peut aussi être potentiellement remplacé par un panneau de fibre de bois, un panneau de particules, voire un contreplaqué.

L’isolant est placé entre les montants, tandis que les membranes d’étanchéité (pare-pluie, pare-vapeur) sont ajoutées. Les revêtements intérieurs et extérieurs sont ensuite fixés directement sur l’ossature.

On obtient donc un mur composé de plusieurs couches, afin de remplir l’ensemble des fonctions d’une paroi : structure, isolation, transfert d’humidité, étanchéité, accueil des réseaux, esthétique, etc.

De même, en fonction des performances souhaitées, il est naturellement possible de faire varier l’épaisseur de l’isolation, soit par l’augmentation des dimensions des montants, soit en ajoutant des couches d’isolants issues de matériaux potentiellement différents de celui qui se trouve entre montants. L’ajout de couches est aussi envisageable (ex. : deux voiles travaillants), le principal étant d’éviter le risque de condensation de la vapeur d’eau au sein de la paroi.

De nombreuses configurations sont donc envisageables, et doivent être validées par les bureaux d’études et entreprises compétentes, pour s’assurer de leur conformité avec l’usage attendu.

Exemple de mur ossature bois, avec double voile travaillant (© Catalogue Bois Construction)

Par ailleurs, on évitera les risques d’humidification des pièces de bois au niveau du sol. Pour cela, on vient fixer une lisse d’ancrage sur la dalle béton, avec, entre ces deux éléments, une bande d’arase qui viendra bloquer les remontées capillaires. Cette lisse est elle-même d’une durabilité accrue (classe d’emploi 3.2 ou 4), pour éviter tout risque de dégradation biologique en cas d’humidification prolongée.

Dès lors, les murs préfabriqués en atelier pourront être acheminés sur site, puis posés et assemblés directement sur le chantier. C’est un des nombreux atouts de cette technique…

L’ossature bois possède de multiples avantages

Un bâtiment à ossature bois présente divers atouts, qui explique que cette technique soit majoritaire dans la construction bois actuelle. Citons par exemple :

- la préfabrication : en étant construits en atelier avec un outil industriel perfectionné, les murs bénéficient d’une précision sans pareil, permettant d’assurer une bonne étanchéité dans le futur édifice. Aussi, cela permet de s’affranchir des contraintes de la météo, ce qui limite le risque de retard et garantit la bonne intégrité des murs lors du montage ;

- la rapidité : le chantier consistant en l’assemblage des pans de murs préfabriqués, il est généralement rapide. Il n’est pas rare qu’une maison à ossature bois ne nécessite qu’une journée pour que ses cloisons soient montées. Une telle maison peut donc être hors d’eau/hors d’air en seulement quelques heures, ce qui réduit d’autant plus les nuisances du chantier pour les riverains. Citons également que le chantier est propre, le bois étant issu d’une filière sèche, et que les produits issus de la découpe peuvent aisément être revalorisés dans d’autres filières ;

- la souplesse : avec l’ossature bois, on dispose d’une grande flexibilité constructive, qui s’adapte à toutes les typologies d’ouvrage et s’associe à des modes d’expression architecturale très variés ;

- la légèreté : grâce à la légèreté du matériau, et des murs qui en découlent, ces constructions s’adaptent aisément à tous les milieux (terrains de faible portance, mal stabilisés, pentus). Elle est également particulièrement adaptée aux surélévations, car elle minimise l’impact sur les fondations existantes. Les moyens de levage nécessaires au montage sont aussi limités, ce qui facilite le chantier et est aussi un facteur de diminution des coûts ;

- la performance : ce système permet la conception de bâtiments énergétiquement performants, conformes aux règlementations actuelles. Avec l’application de la règlementation environnementale RE 2020, l’ossature bois permet de maximiser l’emploi de matériaux à faible émission de carbone, d’autant plus qu’il est possible de coupler l’ossature avec un isolant biosourcé (laine de bois, paille, etc.) ;

- l’esthétique : une maison ossature bois accepte tous types de revêtements. Ainsi, hormis le bardage bois qui est toujours une option possible, la structure peut également être revêtue d’un enduit minéral, pour les clients qui ne souhaitent pas voir de bois depuis l’extérieur. Le bois s’adapte donc pleinement au style recherché, et s’inscrit dans une démarche contemporaine. Il offre enfin une grande liberté de conception, laissant à l’architecte le loisir de concevoir de nombreuses typologies de projets ;

- l’environnement : par l’emploi du bois, matériau biosourcé, renouvelable, de proximité, facile à travailler et qui séquestre du carbone durablement, on limite les émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Par ailleurs, en préconisant l’ossature bois, on vient remplacer des matériaux plus énergivores (ex. : béton, brique) : c’est l’effet bénéfique de la substitution ;

- la pérennité : avec les techniques éprouvées actuellement, on sait éviter les points de fragilité (ex. : humidité dans le mur), pour qu’une construction à ossature bois puisse être parfaitement pérenne ;

- la tenue au feu : le bois est un matériau qui possède un bon comportement au feu. En cas d’incendie, la progression de la flamme va à une vitesse très lente dans le matériau (de l’ordre de 0,7 mm par minute). Par ailleurs, la transmission de chaleur est faible. Aussi, la couche de charbon qui se forme vient protéger l’intérieur de la structure, pour donner le temps suffisant aux usagers pour évacuer les lieux. De même, les isolants sont posés à une densité suffisante pour que l’absence d’oxygène empêche le feu de progresser ;

- la résistance au séisme : avec sa légèreté, l’ossature bois permet de diffuser les contraintes mécaniques qui apparaissent, en cas de tremblement de terre. Son emploi est préconisé dans des zones où le risque sismique est élevé, ce qui justifie aussi l’usage majeur du bois dans des pays comme le Japon ;

- le confort : le bois est un matériau chaleureux qui, même lorsqu’il n’est pas visible, contribue à réguler l’humidité de l’air. Ainsi, les occupants bénéficient d’un air équilibré, ni trop sec, ni trop humide, ce qui est favorable à la fois pour leur santé et pour leur confort intérieur.

© Thibaud Surini

Les points de vigilance, pour bien concevoir avec cette technique

Si le recours à un professionnel (Construction bois : Comment trouver le bon professionnel ?) s’avère une fois de plus primordial, quelques points de vigilance peuvent être rappelés. Par exemple, quand la structure accueille des ouvertures (ex. : menuiseries), il est important de renforcer la rigidité à ces endroits, par l’ajout d’un montant de renfort de chaque côté de l’ouverture.

En fonction de la nature des matériaux utilisés, de leur épaisseur ou encore de leurs caractéristiques, il est nécessaire qu’un bureau d’étude vérifie en amont qu’il n’y aura pas de risque de condensation de vapeur d’eau au sein de la paroi. En effet, le mur se doit d’être perspirant c'est-à-dire étanche à l’air, mais pas à l’eau (Parois perspirantes : Principes & Avantages). Pour cela, des logiciels permettent de simuler le comportement de l’eau au fil des saisons, pour voir si un point de condensation est susceptible d’apparaître, ce qui engendrerait un risque de dégradation des matériaux constitutifs de la paroi.

© Thibaud Surini

Enfin, il est important que tous les corps de métiers intervenant sur le chantier soient sensibilisés à la construction à ossature bois. À titre d’exemple, un ouvrier qui viendrait faire un perçage au sein du mur pourrait accidentellement rompre le film d’étanchéité, venant remettre en cause toutes les performances thermiques du bâtiment.

Les textes en vigueur

En matière de textes, il est tout d’abord important de distinguer les façades non porteuses en ossature bois (désignées par l’acronyme FOB) des murs porteurs, clairement appelés « construction ossature bois » (désignée par l’acronyme COB). Enfin, on définira une 3e catégorie, à savoir les cloisons à ossature en bois. En effet, les documents qui régissent ces trois typologies ne sont pas les mêmes.

Ainsi, la COB relève du DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois », publié en mai 2019. En complément, les FOB sont régies par le DTU 31.4 « Façades ossature bois », homologué en avril 2020, tandis que les cloisons non porteuses à ossature bois sont régies par le DTU 36.2 « Menuiseries intérieures en bois ».

En restant sur les structures porteuses, le DTU 31.2 ne couvre que les usages jusqu’à 28 mètres de hauteur. Aussi, tous les types de revêtements et d’isolants ne sont pas acceptés, selon la typologie de projet. Il est donc important de se référer aux bonnes pratiques. Pour cela, de nombreux détails techniques sont disponibles, en téléchargement direct, depuis le Catalogue Bois Construction.

Des textes et des guides complémentaires peuvent être trouvés dans le cadre du programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique), ou encore en téléchargement sur le site du CODIFAB.

Avec un savoir-faire qui s’est fortement développé, la technique de l’ossature bois trouve donc des applications multiples, grâce à des configurations qui savent mettre en valeur les atouts de chaque matériau qui constitue la paroi.

partager

sur Facebook sur LinkedIn sur Pinterest par mail sur Twitter