Produits à base de bois

Produits à base de bois

Tout savoir sur le CLT ou bois lamellé croisé

Mis à jour le 5 mai 2025 à 15:38:17Découvrez le lamellé-collé ou CLT (cross laminated timber) à travers son histoire, ses usages ou encore ses atouts.

Le panneau de bois massif CLT (Cross Laminated Timber) apparaît ces dernières années comme un produit performant, qui offre de nouvelles possibilités architecturales, repoussant même les limites techniques de ce que l’on construisait jusqu’alors en bois.

Découvrez le panneau de bois massif CLT à travers son histoire, ses usages ou encore ses atouts.

Qu’est-ce qu’un panneau CLT ?

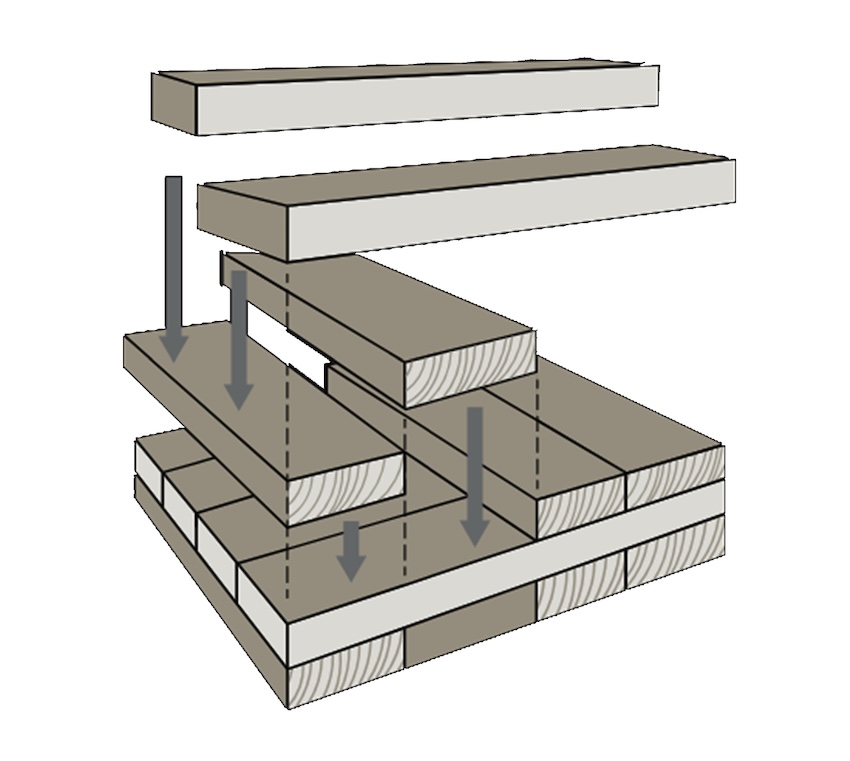

La technique du panneau multiplis hérite des techniques du lamellé-collé et du contreplaqué : de la première, elle emprunte le principe du collage de lamelles en bois massif, et de la seconde le principe du croisement des couches.

Lors de la fabrication, les lames de bois sont premièrement triées. L’ensemble de leurs singularités est purgé (ex. : nœuds). Le degré de purge des singularités dépend des critères esthétiques et techniques définis pour le panneau (visible ou non visible). Ensuite, les lames sont passées dans un séchoir, pour leur faire atteindre un taux d’humidité de l’ordre de 12 %. Les lames peuvent être aboutées, pour correspondre à la longueur du panneau final, avant d’être assemblées pour former la largeur de ce même panneau. On obtient alors ce qu’on appelle un pli.

Vient ensuite l’encollage entre les plis, que l’on superpose au préalable perpendiculairement (cf. schéma). L’ensemble est enfin passé sous presse. L’orientation des lames sur les plis extérieurs va influencer les propriétés du panneau. Ainsi, on distingue le panneau CLT-C, dont les plis extérieurs sont orientés perpendiculairement à la longueur du panneau, du panneau CLT-L, où ces plis sont disposés parallèlement à cette même longueur.

Le nombre de plis d’un panneau CLT est toujours impair, ce qui permet de garantir la stabilité du panneau. En effet, le CLT ne connaît qu’un retrait et un gonflement très réduits grâce à la superposition croisée des plis, limitant les variations dimensionnelles dues à l’humidité. Cette stabilité dimensionnelle permet aussi d’assurer une forte résistance statique. Enfin, il est à noter que le pourcentage de colle dans le produit final est de l’ordre de 1 % (peut varier légèrement selon les fabricants et les techniques utilisées), ce qui offre au produit une très bonne qualité environnementale.

Schéma de constitution d’un panneau CLT (© CLT France, CNDB, CODIFAB)

Les bois résineux sont principalement utilisés pour constituer ces panneaux. On peut notamment citer l’épicéa, le douglas, ou encore différents pins, comme le pin sylvestre. La présence de plusieurs essences au sein d’un même CLT est toutefois possible. Ce panachage peut présenter un avantage économique, voire esthétique, lorsqu’on distingue le parement visible des plis intérieurs, non visibles.

La fabrication des panneaux CLT en atelier offre l’avantage de pouvoir anticiper précisément les usinages nécessaires au chantier final. Cela permet d’intégrer alors l’emplacement des réseaux, des menuiseries, voire d’autres couches complémentaires qui viendront améliorer les fonctions thermiques ou acoustiques de la paroi. Grâce à des outils de taille avancés, il est possible de concevoir des profils variés, offrant ainsi une grande liberté architecturale. La préfabrication en atelier garantit un niveau de précision élevé et un contrôle rigoureux de la qualité, ce qui se traduit par un produit fini optimisé, une mise en œuvre facilitée sur le chantier et des performances accrues pour l’ensemble du bâtiment.

Un peu d’histoire…

La technique du CLT a été mise au point en France en 1947 par l’ingénieur Pierre Gauthier. Son essor marque une évolution significative dans l’emploi du bois, notamment par un procédé pour sécher artificiellement le bois, puis le presser pour le coller.

Commercialisé par la société Rousseau dès 1948, le CLT est utilisé en premier lieu pour la réalisation de silos agricoles, puis essentiellement en support de couverture.

La maison de Jean Prouvé compte parmi les réalisations qui ont marqué l’architecture du xxe siècle. Les panneaux multiplis Rousseau seront à nouveau utilisés dans ses constructions.

La buvette d’Évian, établissement thermal construit en 1956, a été réalisée par l’architecte Maurice Novarina et l’ingénieur Jean Prouvé, à la demande de la Société des Eaux d’Évian. La structure utilise un mixte bois et métal, largement vitrée, et dispose à l’intérieur d’un alignement de piliers en « Y » articulés en pied. La couverture est réalisée en aluminium.

La fabrication industrielle s’est développée à partir des années 2000, d’abord chez des fabricants autrichiens et allemands. Aujourd’hui, des usines de production émergent en France pour accompagner la croissance rapide de ce marché.

Les usages du CLT

Le CLT peut donc être utilisé en voile vertical pour les murs intérieurs et extérieurs, tout en assurant la stabilité de l’édifice. Il peut aussi être employé en plancher, ou en support de toiture, évitant ainsi les composantes croisées d’une charpente traditionnelle. Il s’avère particulièrement adapté pour les grands éléments, tout en offrant une valeur ajoutée environnementale grâce à l’utilisation du bois, un matériau moins énergivore que le béton ou l’acier.

Les usages sont naturellement corrélés aux propriétés attendues des panneaux mis en œuvre. C’est pourquoi on adapte l’épaisseur, le nombre de plis, ou encore l’orientation des lames, pour faire correspondre au mieux les caractéristiques structurelles aux résistances calculées pour le projet.

Utilisation en voiles verticaux — Planétarium de Strasbourg (67) (© Mathieu Holdrinet)

Utilisation en plancher (© ASP Architecture)

Utilisation en toiture (© Nicolas Montaudie)

On peut retrouver le panneau CLT sur toutes les typologies de projets, allant de la maison individuelle au logement collectif multiétages, en passant par des bâtiments tertiaires. Grâce à son très bon rapport poids/résistance, son usage est tout à fait envisageable pour des surélévations ou même l’ajout de balcons.

Le panneau CLT trouve également sa place en rénovation, notamment en permettant l’intégration de constructions modulaires qui peuvent s’ajouter aux façades existantes, améliorant ainsi leurs performances techniques, notamment sur le plan thermique. C’est le cas par exemple de la résidence universitaire Boudonville, au sein du CROUS de Lorraine, dont les chambres ont été agrandies et rendues plus performantes, par l’ajout de modules préfabriqués en CLT.

Résidence universitaire Boudonville (© Frédéric Mercenier, GIPEBLOR)

Des interventions sur le patrimoine existant peuvent aussi nécessiter l’emploi de CLT, tout comme la restructuration d’espaces. Les innovations rendues possibles par ce panneau viennent donc autant s’adapter sur des projets neufs que sur une revalorisation de l’existant.

Les possibilités architecturales

La force du CLT est d’offrir la possibilité de grands « portes à faux », difficilement réalisables avec d’autres composants. Cette « prouesse technique » a été utilisée pour « projeter » la salle d’observation des oiseaux au-dessus du lac Oostvaaders, aux Pays-Bas.

L’école primaire de Falmouth, au Royaume-Uni, a été pensée comme une succession de volumes. Chaque salle de classe est composée de 2 voiles CLT créant des espaces enveloppants qui s’emboîtent les uns dans les autres.

La chapelle provisoire en bois, dressée dans le parc de la communauté des Diaconesses de Saint-Loup, bénéficie d’une structure verticale et horizontale en CLT, qui assure la stabilité de l’ouvrage. Le choix s’est porté sur un matériau souple et léger, répondant aussi aux enjeux économiques. À la manière d’un origami, les architectes ont pensé à une structure plissée, faite de panneaux en bois massif, capable de couvrir un grand espace avec des éléments de faible épaisseur.

Chapelle du parc de la communauté des Diaconesses de Saint-Loup (© CNDB)

La résidence « Sensations » de Bouygues Immobilier, réalisée à Strasbourg par Eiffage Construction et son sous-traitant Altibois, atteint une hauteur de 38 mètres. Ce projet démontre la capacité du CLT à être utilisé dans la réalisation de bâtiments de grande hauteur.

Les planchers, les murs porteurs et la façade sont en CLT, tout comme les cages d’ascenseur. Seuls les volées d’escaliers et le socle du rez-de-chaussée sont en béton, pour des raisons de réglementation.

En raison des contraintes de tassement qui limitent les constructions en ossature bois à 5 niveaux, le CLT offre une bonne solution de substitution.

Maison individuelle (© Guy Schneider)

Des avantages pour la construction bois…

Le bois massif permet d’avoir des composants de construction linéaire : une pièce de bois représente quelques centimètres de côté pour 3 à 4 mètres de long. Le CLT est une offre différente pour la construction, avec un panneau grand format fiable et performant, qui s’affranchit des limites dimensionnelles naturelles du bois massif.

Le CLT augmente la performance du matériau en supprimant les aléas du bois brut : il offre une qualité constante grâce au tri, à la lamellation et au contrôle sur les chaînes de production.

De même, quelle que soit la nature de l’opération qui fait appel à du CLT, l’usage de ce seul matériau peut apporter de la lisibilité au projet, et lui apporte une identité singulière. Par ailleurs, le confort sur chantier est amélioré, grâce à la rapidité de la pose et à une meilleure maîtrise du processus, rendue possible par la précision obtenue lors de la fabrication en atelier. Enfin, avec la réalisation d’un chantier sec et propre, ce sont assurément moins de nuisances pour les riverains.

… Et des qualités esthétiques pour son intérieur

Les panneaux de CLT peuvent rester apparents à l’intérieur d’un bâtiment. Il faut alors demander au fabricant de les fournir avec une face de finition choisie. Les surfaces extérieures peuvent aussi être lasurées, voire peintes. Cette opération peut se prévoir en atelier, avant le montage, ou bien durant le chantier.

Quelle que soit la finition, le CLT peut rester apparent en sous-face de plancher ; il est alors nécessaire de reporter le complexe acoustique en partie supérieure, ce qui supprime la nécessité d’un plafonnier classique.

Il peut également rester apparent sur les murs intérieurs. Dans ce cas, les réseaux électriques devront passer par la face extérieure du panneau, ou devront être reconstitués sur la face intérieure.

Logements de la résidence Jules Ferry à Saint-Dié-des-Vosges (88) (© ASP Architecture)

Pour un panneau CLT, on définit alors trois qualités de surface, selon l’aspect visuel attendu sur les plis extérieurs :

- visible habitat : la surface est poncée et purgée des singularités du bois. Cette finition s’applique pour des panneaux clairement visibles. Cela concerne par exemple les groupes scolaires, les bâtiments publics ou résidentiels ;

- visible industrielle : la surface peut présenter quelques imperfections visuelles. On retrouve par exemple ces panneaux dans des bâtiments industriels, ou dans des zones du bâtiment où l’apparence est moins sollicitée (par exemple, les plafonds) ;

- non visible : la surface du panneau est non visible. Aucun critère esthétique n’est exigé.

Groupe scolaire de Condé-sur-Marne (51) (© Jean-Philippe Thomas)

En résumé

Les atouts du CLT :

- Le potentiel de créativité sur le plan architectural ;

- La possibilité d’avoir une face visible intérieure esthétique ;

- La rapidité de mise en œuvre et d’étanchéité ;

- L’utilisation de volumes de bois importants, permettant de stocker le carbone ;

- Une bonne résistance mécanique, qui le rend apte aux bâtiments de grande hauteur ;

- L’utilisation de ressources forestières de qualité moindre.

Pour une utilisation performante, quelques points importants :

- Prévoir une protection des intempéries au montage ;

- Identifier avec l’industriel les passages de gaines électriques, ventilation, etc. ;

- Organiser son chantier pour une livraison des panneaux dans l’ordre de montage ;

- Limiter les ouvertures dans les panneaux à un certain pourcentage, pour rester dans une équation économique viable ;

- Anticiper les détails par des études d’exécution entre tous corps d’état (réservation, passage de gaines).

Vous l’aurez compris : le CLT est un produit bois qui offre une variété de solutions, en accord avec les besoins actuels de construction neuve et de rénovation. Par l’essor de sa production et de son utilisation en France, il convainc de plus en plus d’équipes de conception pour des projets diversifiés.

partager

sur Facebook sur LinkedIn sur Pinterest par mail sur Twitter